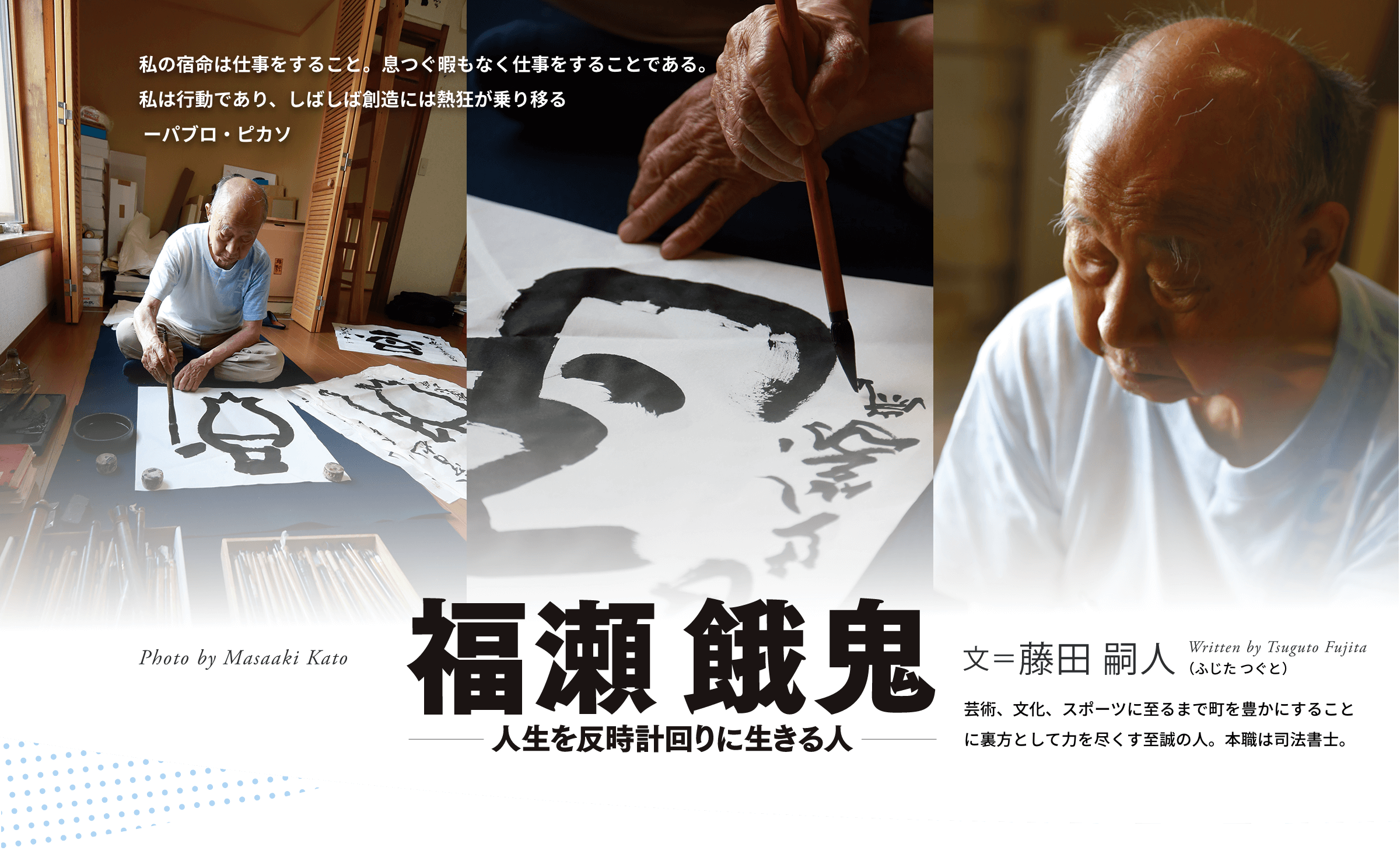

炎のような魂が筆を動かしているようにも見えるし、

清流がたださらさらと流れ続けているようにも見える。

いや、筆をとる時間を無心に楽しんでいるだけなのだろうか。

書家、アーティスト、篆刻家、『無師独悟』を貫いてきた異才の巨人。

膨大なる作品の数々に氏の生きざまが垣間見える。

「死のうと思って、三回くらい線路の前に立った。だけど、おっか(母)のこと考えたら死ねなかった」とは、福瀬餓鬼先生自身の言葉だ。人間は誰しも、多面的そして重層的な存在だ。福瀬餓鬼その人も然りである。外見だけでは、その素顔はわからない。「餓鬼」という名前は書家としての雅号だが、その奇抜さから、身構える人もいる。本名は「信義」という素晴らしい名前だ。わざわざ人が嫌うような名前を付けたのは、他でもない餓鬼先生自身なのだ。そこには、一人の人間の挫折と成長の歴史が隠されている。

先生は富山県の大沢野町という片田舎に生まれ、少年時代は、どこにでもいる大人しい野球少年だったようだ。「でも、兄ちゃんは、やっぱりどこか変わっとったわ」と餓鬼先生の妹さんから聞いた。短大を卒業後、父の急逝に伴い、オートバイ屋を始めた。商才には全く縁がなく、多額の借金を負い、母からは「兄ちゃん、逃げよ」と言われ、その日のうちに夜逃げをした。その夜居酒屋で、一人の土方の親方と巡り合った。ある人に、「誰もが一生のうちに三人の運命的出会いがある」と聞かされた。その親方が、三人の内の一人目だった。

その後三年間、猿しか住まない山奥で土方をしながら、借金を返し続けた。土方の仕事の暇を盗んでは、黙々と「書」を書いた。ある日、母から手紙が届いて「もう借金は返し終わったから、もう土方をしなくていいので帰ってこい」とあった。何だか昭和のドラマのような展開である。

山を下りて、何をするという当てもなく、東京へ行こうと汽車に乗ったが、従兄弟が豊橋にいることを思い出して途中下車した。中学校の時、担任の先生からも褒められ、書道だけは好きで自信があったことから、豊橋に住むことに決め、初心者相手の書道塾を始めた。それと同時に関西書道界を拠点に、更なる書道の研究に邁進した。

書道界は、巨大なピラミッド構造になっており、そこには組織なりの存在理由があるのだろうが、餓鬼先生には、ピラミッド社会の中に序列を求めるという貪欲さは無縁だった。高名な書家に師事し、その序列に安住さえすれば得られたであろう将来の果実を捨て、そのピラミッドから飛び出した時の記念碑が「餓鬼」という雅号である。六道世界の下層でうごめく餓鬼道から再出発しようとしたのだ。

餓鬼という名前に替えてから見下されることもあったが、餓鬼先生の思考方法は大きく様変わりした。

餓鬼先生は、よく黒板に大きなマルを書いてそれを説明する。「誰もが皆、時計周りに先を急いで歩こうとする。地位でも技量でもお金でもだ。トップを目指して、他人より先に立とうとする。けど、俺は一番後ろから、時計の逆回りに歩くんだ。

中富良野町で秋に開催された『福瀬餓鬼展』。この日のために新たに書かれた作品がほとんどだが、中には若かりし頃、貧困の中で帳簿の裏を半紙代わりに使って練習を重ねたという氏の歴史を物語る墨彩も展示された。展示会の開催には前野仁志商工会会長が尽力し、多くの来場者を集めた。

「ナカフライフ」の編集にあたって、中富良野の町を愛する人たちに送る言葉を一筆書いていただいた。自然の中に生きることの覚悟なのか、あるいは喜びなのか。先生は語っていないが、人それぞれの解釈がこの書に命を吹き込むのかも知れない。

そしたらトップの前に立つことになる。一番後ろが、一番前になるじゃないか」と逆転の発想を説く。常識をひっくり返すような世界観を手にし、飛躍的な進化を遂げたのは、運命的出会いの二人目である洋画家・中川一政との交流からである。中川一政と餓鬼先生の二十数年にわたる親交で、作品も生き方も餓鬼スタイルとも言うべき独自のものに進化していった。餓鬼先生がその活躍の場を、中国、ヨーロッパと世界に広げていったのもそれからのことである。

そして運命に運ばれた当てのない旅は、中富良野町を終着点とした。札幌市の百貨店で開催された作品展で出会い、初対面で一夜にして兄弟の契りを結んだという富良野市の歯科医(故)田中一行さんが、餓鬼先生の第三の運命的出会いである。その出会いのエピソードは、伽話的な痛快さと子弟を超えた友情の不思議さに満ちている。

そして今、餓鬼先生は、北星の山裾のアトリエから十勝岳連峰を望みながら、書に勤しむ毎日を過ごしているのだ。

こうして人間として、書家としての長い熟成期間を経て、世間の常識というものを容易に信じない習性を身に着けた餓鬼先生が、筆を手にし、真っ白な紙に向かっている最近の様子を見ていると、ただひたむきに、何かを祈っているかのように見える。「老い」と向き合い、「死」を意識するのは、どんな人間にとっても自然なことだ。

そんな餓鬼先生が、中富良野町で85歳の作品展を開いた。ほとんどが新作だ。どんな言葉、どんな字を選ぶのかは、自らの内なる宇宙との対話から生まれてくるものだが、餓鬼先生にも何か感ずるものがあるのだろう。多くの作品中のひとつに、チェーホフの言葉で、「人間の眼は、失敗のとき初めて開くものである」という作品があった。餓鬼先生が何故この言葉を選んだのか本人には伺っていないが、きっとそれは宇宙の彼方から聞こえてきた声なのだと思う。そしてそれは餓鬼先生の祈り、そのものかもしれない。

Profile

1935年9月、富山県大沢野町生まれ。『書・篆刻・墨彩』作家。大岡皓崖氏に師事し、その後テーマを象形文字に求め、二十年間にわたって中川一政画伯の薫陶を受ける。1970年より日本各地で精力的に個展を開催し、1984年からはオランダ、中国、ドイツなどでも個展を開催。海外でも高い評価を受けてきた。篆刻においては、中曽根康弘、森繁久彌、曙関、三浦雄一郎、立川志の輔、コシノジュンコなどの数多くの著名人の作を手がけている。

85歳となった現在も愛好者に書を教え、創作の情熱はますます燃え上がる。2001年より中富良野町在住。奥さんの幸子さんが創作活動を助けるよきパートナー。

福瀬 餓鬼 (ふくせ がき)

Gaki Fukuse