『北の国から』が放送開始されてから40年。

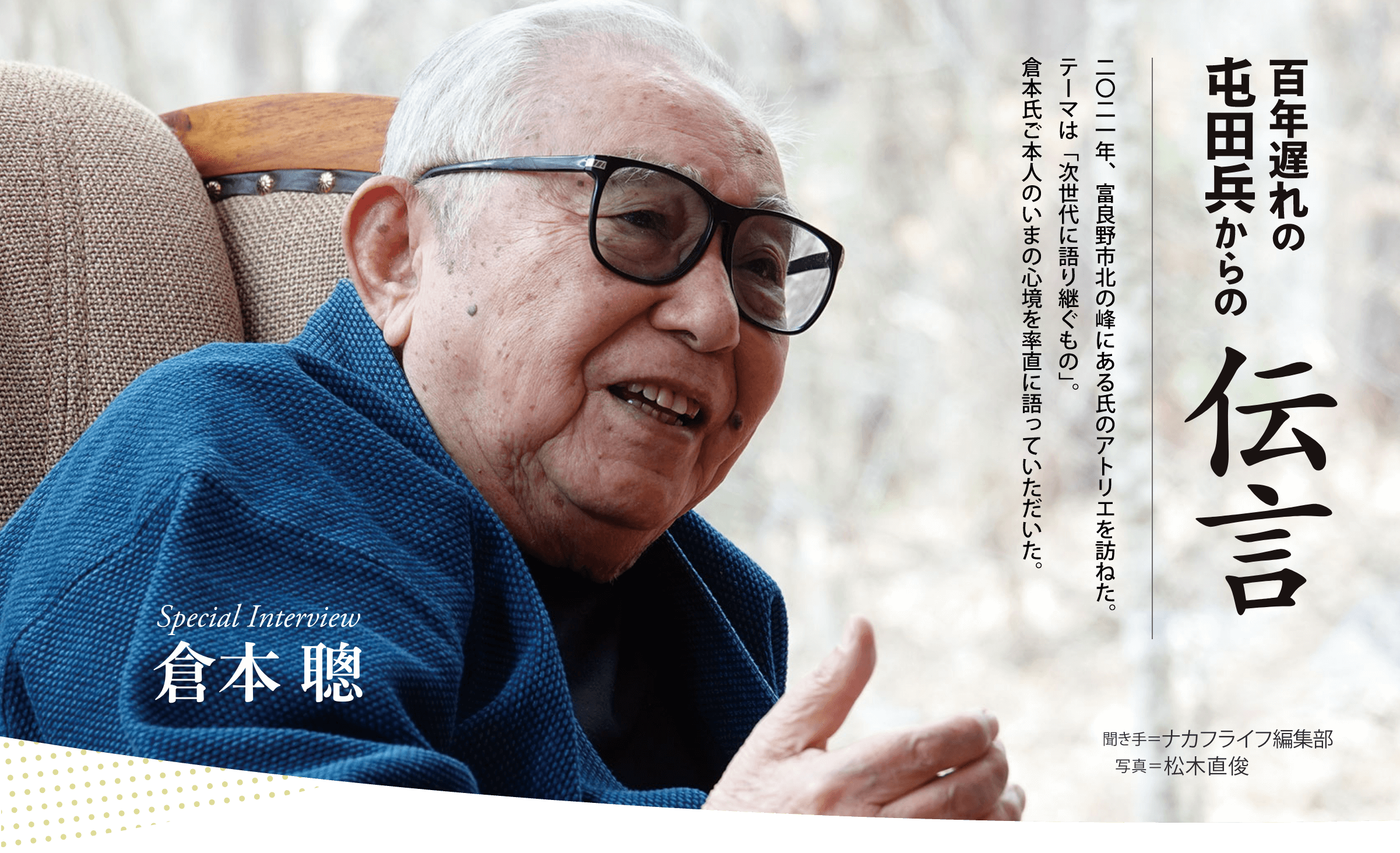

自らを百年遅れの屯田兵と語る倉本聰さんは、このドラマを通じて私たちに多くの問いかけをしながら富良野の地にたくさんの種を撒き続けて来ました。

そして、そのすべてが実は未来への道標となっていることにいま改めて気づかせられるのです。

時が過ぎてなお、あのときの、あの言葉が、特別な意味を持って私たちの心に灯をともすのです。

富良野の地を愛し続けてこられた倉本聰さんからの伝言をお伝えします。

日本ではタブーになっていますが、安楽死に至る緩和ケアの問題、

この議論をいまこそ巻き起こしていかないといけない。

コロナ禍があぶり出したもの

―世界的な厄災となった新型コロナウイルスは、世の中全体を大きく変え、日本も未だその渦中にあるわけですが、先生は今の時代をどのように観察されているのでしょうか?

倉本 日本全体で取り上げてみれば、今回のことで色々なことが露呈しましたよね。まず、国というものの形が実に脆弱なものであったということ。例えば、自粛を呼びかけても街に出て飲んで騒いでしまう、つまり言うことを聞かない。そしてまた抑える法律がないということですね。いま日本という国は重しが掛かっていない状態で自由奔放に来てしまっている、そう感じますね。

これはたぶん、終戦直後の民主主義が入ってきた時にね、民主主義というのは本来「権利」と「義務」という両輪で成り立っているものですけど、それ以前の日本は軍国主義で「義務」を強く押し付けられてきたものだから、みんな権利を主張できることに舞い上がって義務のことを忘れてしまった。

ですから日本というスーパーカーがその後経済大国としてできたわけですが、このスーパーカーはものすごい欠陥車だったという気がします。まずひとつは、権利の車輪ばかり大きくて、義務の車輪がどんどん小さくなっているから、1か所をぐるぐる周るだけですよね。もうひとつは、このスーパーカーが付け忘れた部品があった。それはブレーキとバックギアです。今度のコロナ騒ぎでも、ブレーキを掛けるかアクセルを踏むかという議論になりますが、バックギアという話には全然ならない。バックギアがないんです、日本という国には。

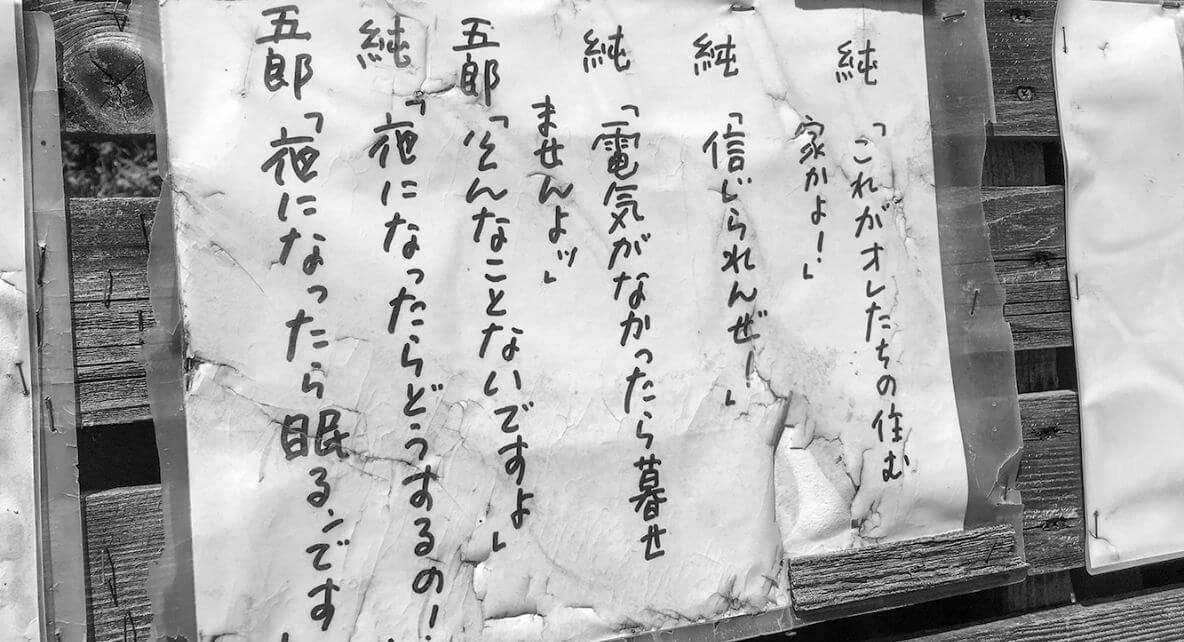

僕が「北の国から」などでやってきたのは、いわばバックギアを描いたわけでしてね。もう少し原点に戻っていいのではないかということ、そのことを考えないと世の中おかしくなるぞと。

そもそも人間はみんな働いて自分の体の中のエネルギーを消費しながら生きていた。産業革命が起こって機械化された時に、その機械化によって自分たちの仕事がなくなるということを忘れて飛びついちゃいましたね。そのことからすべてが始まっているわけです。だから例えば原発問題も、高レベル放射線廃棄物の最終処分、これの始末の仕方の確固とした方法が見つからないまま見切り発車してしまったわけです。それが未だに続いている。だからバックギアの方には思考がいってないですよね。これはもう決定的な今の日本の欠損だという風に考えますね。

安らかに死を迎えられる場所

―コロナ禍によって私たちの働き方も大きく変わりました。移住を希望する人も増えているようですが、受け入れる側として何か考えるべきことはあるのでしょうか?

倉本 テレワーク、それからワーケーションで人の移動も起こるかも知れませんが、もっと大きいのは医療の問題です。僕はこうした自然の豊かな場所にこそしっかりしたホスピスを作るべきだと思っています。

高齢化が進んで自然死を迎える人間が多くなりますから、楽に良い死に方をできる場所を作ってあげるべきだと。要するに良い土地で死を迎えたい、良い空気の中で安らかに終末を迎えられるということ。いま日本ではタブーになっていますが安楽死に至る緩和ケアの問題、この議論をいまこそ巻き起こしていかないといけないんですよ。それがタブーになってしまっている。医療施設が来ると老人の家族も一緒に来ますね。そして必然的にその土地は賑やかになってくる。これだけの高齢化社会の中で高齢者というものの意味を前向きにとらえていけば、そこから出てくる産業、雇用とか色々なものが創出できるはずです。

自然が綺麗だと観光客が来て眺めて行きますが、僕らは一年中ここにいて、一年中いるからこそ初めて見られる美しさというのがありますよ。

カナダのバンクーバーの西側にバンクーバーアイランドという島があります。要するにバンクーバーで定年になった老人たちが家を建ててそこに住むという街なんです。人生の幕を閉じる土地としてWaiting

islandというような言われ方をしていますが、綺麗な街で、医療施設も学校も全部あります。そういうものを僕はしっかり作っていくべきではないかと思っています。

僕は日本尊厳死協会の顧問というのをやっていて、これからそういう動きを作ろうとしていますが、まだまだ遅れています。要するに死に対しての哲学的な議論がなされないまま、延命が何よりも尊いという思想が残っています。死に向かう人の心と身体の緩和ケア、これはもっともっと考えていかなければならない。

うちの弟はホスピスで死んでいます。骨髄がんで2年間苦しみ続けて入った。入ることは死を覚悟するわけですからそういうサインをして入所するんですけど、入ったその日からモルヒネを打ってケロッと明るくなりました。本当に顔の表情が変わっちゃいました。だから医療というのはひとつのベクトルでは本当に人に寄り添えないのではないかと。

僕らが一番帰りたい田舎ってあるわけですよ、本来ね。これは空間だけじゃなくて時間軸があるという気がします。懐かしい時代に引き戻してくれるような。そういう場所があってもいいのではないか。そういう意味でのバックギアが働いた時に、実は街って変わるんじゃないかっていう気がしますね。

ゼロから何か発想して物事を考えるということが、

我々にとって一番大事なんじゃないかと。

移住のコツ

―先生は1977年にこちらに移住されていますが、誰もが都会を目指した時代に先生はここでいったい何を発見されたのでしょうか?

倉本 無限にありましたね、発見は。何より良い友達にめぐり合えましたね。当時のJC(青年会議所)はすごく元気がありました。ですから本当によく飲んだし、やんちゃだったからつまらないものにすぐ飛びついてきたんですね。僕も彼らのやる馬鹿馬鹿しいことが面白くてしょうがなかったから、そういう意味では彼らは良い観客ができたと僕のことを思ったのでしょうね。俺らのやっていたことは間違いではなかったんだと。『北の人名録』(新潮文庫)という本にそのことの一部始終が色々と書いてありますけれども、本当に一緒にいて楽しいですね。

へそ神社だからへその緒を納めるとか、それであちこち行って「へそ岩」「へそ松」「へそ沼」とか全部探し出して、要するに富良野の売り物を作ろうとしたわけです。そういうことを臆することなくやる馬鹿がここにはいっぱいいたんですよ、当時。そういう人たちに僕は乗っちゃったし、僕の乗り方に彼らも乗せられた。

その頃に地方移住する作家が増えました。でも、その人達はみんな失敗して帰りました。「倉本さんどういう形で溶け込んだんだ?」とか、「疎外されないでどういう食い込み方をしたんだ?」ってよく聞かれたんですけど、「それはね、たぶん地元の人間に迷惑をかけることだと思う」って僕は言ったんですよ。

例えば僕が「富良野塾」を始めたときに、10数人の最初のメンバーがいきなり小屋に住み始めたから風呂がないんですよね。で、近所の農家さんに行って「悪いけど風呂貸してくれないか? 10数人いるんだけど」って言ったら、「えー!?」って驚きながらも「しょうがねえなぁ」って貸してくれるわけですよ。すると夜中の11時過ぎからゾロゾロ行ってみんな風呂に入るわけですね。ところがね、しばらくしてうちにも風呂ができて行かなくなった。そうしたら、「あいつらこの頃来ねぇ、冷てぇ」って話で(笑)。

要するにね、迷惑を掛けられるっていうことは逆に言うと人の役に立っているという意識で、地元の人には嬉しいんですね。人にはみんなその嬉しさがあると思いますよ。そこが打ち解け合う秘訣だったのかも知れません。

次世代に語り継ぐもの

―次の世代を背負う人たちに伝えておきたいことがあれば教えてください。

倉本 一昨年かな? 娘夫婦が「富士山に登ってきた」って言うんですよ。で、「富士山3、776mだけど3、776m歩いて登ったのか?」って訊いたら黙っちゃったんですね。5合目まで車で行ったんだろって言ったらそうだった。5合目は2、400mだから、「じゃあ1、300mしか登ってないじゃないか」って。

そしたら今度は夏の終わりに1合目から登ったと言うんですよ。1合目から5合目まで歩いた。だから繋がったというわけです。でも、「1合目も1、300mだよ。本当に富士山に登ったっていうなら海抜0mの駿河湾から登んなくちゃ駄目だ」と。そしたらもうムッとして引き上げたんだけど、秋になってね、海に二人で足付けてピースピースってやっている写メールが届いて、駿河湾の田子の浦だって言うんですよ。で、そこから二人で村山古道っていう富士宮を通る昔の登山道があるんだけど、それを登って浅間神社に行ってキャンプ張って全部が繋がったっていう。まぁ一応褒めてやったんだけど(笑)。

つまりね僕たちの今の発想って5合目の発想なんですよ。世の中が進んで、何でも5合目を基準にして考えるから、5合目以前の発想はないんですね。これからさらに世の中が進むと6合目までエスカレーターが付いたり、7合目にヘリコプターが来たりすれば、ますます狭い発想になって行く。でも本来そんな選択肢はなかったわけです。広いところから色んな発想ができ、数多くの選択肢があったはずなんです。だから一番いいのは海抜0mから考えることだと。そしたら違うルートも発見できるかもしれないし、富士山そのものをもっと別の視点で見られるかもしれない。ゼロから何か発想して物事を考えるということが我々にとって一番大事なんじゃないか、ということですね。

今ここで森を再生していますが、日本の林学というのはドイツ林学なんですよ、元は。良い木材を作るための林学です。でも考えてみてください。森がどうして我々にとって大事かというと、酸素と水を供給してくれているから有難いわけですよね。酸素と水を供給してくれるのは全部木の葉っぱで、幹ではない。でも、その葉っぱをね、みんな蔑ろにしているんです。葉っぱが下で腐葉土を作ってくれて、それが雨を蓄えてくれて、それから光合成でCO2を吸収して酸素を出してくれると。

一番早い話ね、鼻と口つまんでじっとしてくれって僕良く言うんですよ。講演会で1、500人くらいの相手でもそれをやらせます。何分間持つんだって。そうすると納得してくれる。それが一番わかりやすいですからね。われわれは酸素を吸っているから生きているのであって、葉っぱがなかったらこれができない。だから森は大事なので、木材が欲しいから森があるんじゃない。そこに考え方の根本的な違いってあるでしょう?

でもいま一般の人たちは森というものに対してどこかで木材の畑というように考えてしまっています。だからそういうベースに戻って物を考え直すことが、僕らにとって一番大事なことなんじゃないかなって僕は思います。

Profile

脚本家・劇作家・演出家。1935年1月1日東京生まれ。東京大学文学部美学科卒業後、59年にニッポン放送に入社。77年より富良野市に移住し『北の国から』を執筆。映画『駅』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。主な作品には『うちのホンカン』 『前略おふくろ様』 『昨日、悲別で』 『優しい時間』 『風のガーデン』などがある。84年に『富良野塾』を立ち上げて俳優と脚本家を養成。2006年より環境保全を目的とした『富良野自然塾』を主宰している。

倉本聰

くらもと・そう